上海市第十六届人民代表大会第二次会议23日开幕,上海市市长龚正作政府工作报告。新华社记者注意到,报告里出现了不少的“第一”“首个”和“试点”。上海如何加快高质量发展,在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用?答案就藏在这些名词中。

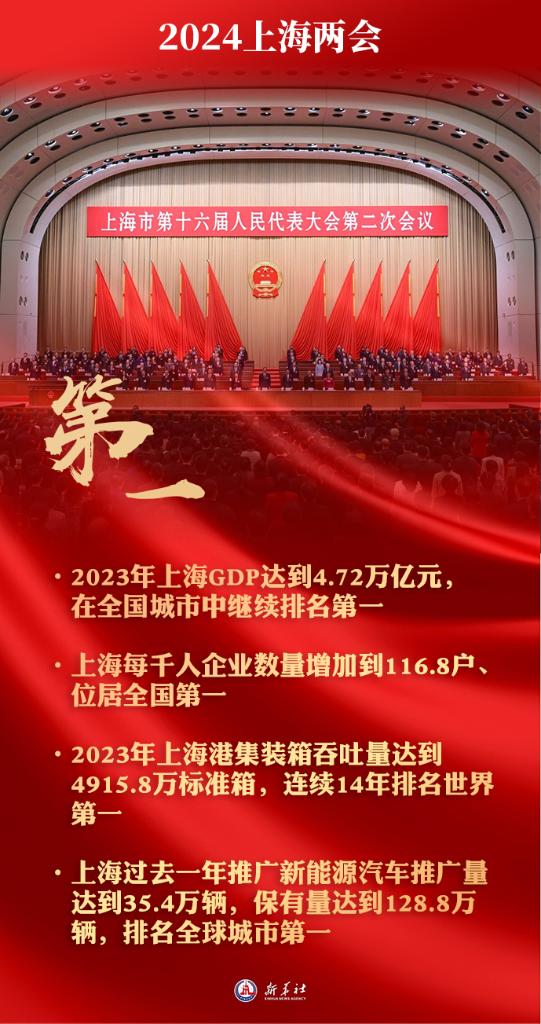

“第一”:有吨位才有影响力和辐射力

根据报告,2023年上海全市生产总值达到4.72万亿元。值得关注的是,工业战略性新兴产业总产值占上海规模以上工业总产值比重达到43.9%,集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。

2023年上海日均新设企业1904户,增长28.1%。每千人企业数量增加到116.8户,位居全国第一。

2023年上海港集装箱吞吐量达到4915.8万标准箱,连续14年排名世界第一。小洋山北作业区、东方枢纽上海东站开工建设,国际航运公会上海代表处等功能性机构落户。

过去一年上海推广新能源汽车推广量达到35.4万辆,保有量达到128.8万辆,排名全球城市第一。同时,配套基础设施电动汽车公共充电桩在一年内新增5.1万个。

记者观察:当前,上海的经济总量位居全国城市第一,在国际上也仅次于纽约、伦敦、巴黎、东京、洛杉矶等城市。“不是不要GDP,而是要更高质量的GDP”,是上海一以贯之的理念。只有不断做大经济总量、不断提升“吨位”,上海才能持续在国内外产生影响力和辐射力。新的一年,上海将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,敢于“奋力一跃”,推动经济社会发展不断取得新突破。

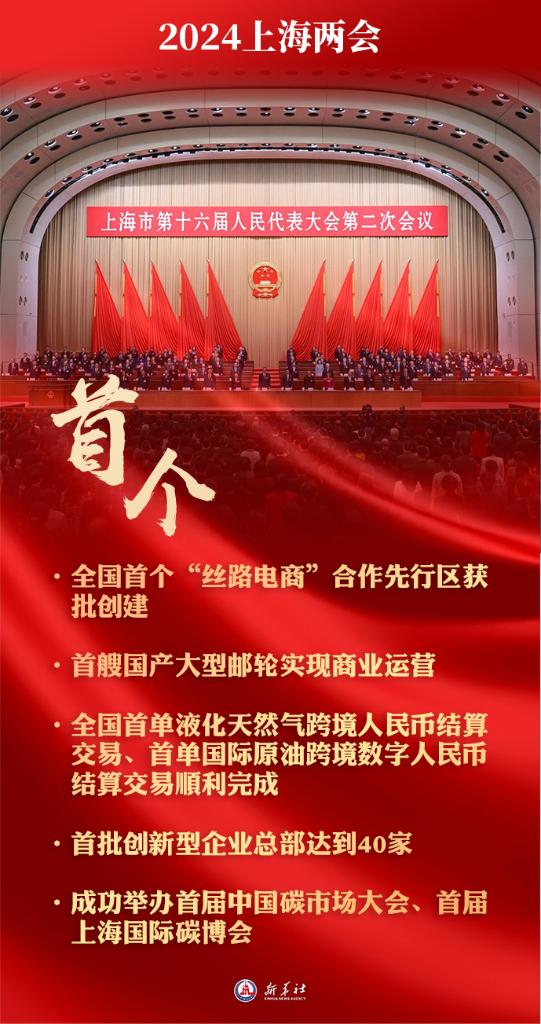

“首个”:探路中国式现代化

根据报告,2023年上海有58个10亿元以上重大产业项目开工建设,C919国产大型客机、首艘国产大型邮轮实现商业运营。

首艘之外,报告中的首个、首单、首届等亮点不少。例如,国际贸易中心链接全球能力不断加强,全国首个“丝路电商”合作先行区获批创建,全国首单液化天然气跨境人民币结算交易、首单国际原油跨境数字人民币结算交易顺利完成。

加快国际科创中心建设,首批创新型企业总部达到40家。

围绕绿色发展,过去一年上海还实施碳达峰十大行动,成功举办首届中国碳市场大会、首届上海国际碳博会。

记者观察:多个“首”字背后,是上海探路中国式现代化的使命与担当。首个、首艘、首单……不单单是和过去的自己相比,更在于对照世界最高标准、最好水平,为全国提供高水平供给。新的一年,上海也将出台诸多创新举措、布局一批重大项目,更多的“首个”“首次”,值得期待。

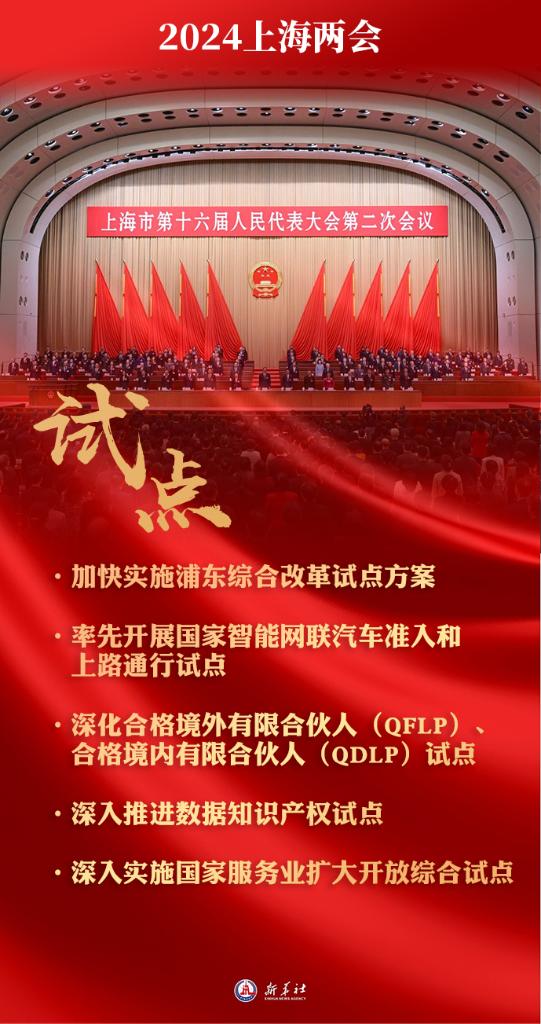

“试点”:当好改革开放排头兵

成绩属于过去。根据报告,2024年上海将加快实施浦东综合改革试点方案,持续扩大首批授权事项清单试点成效。

着力完善金融机构体系,吸引高能级金融机构和长期资本来沪展业兴业,深化合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境内有限合伙人(QDLP)试点。

坚持以科技创新推动产业创新,率先开展国家智能网联汽车准入和上路通行试点。

加强知识产权保护,大力实施专利转化运用专项行动,深入推进数据知识产权试点。

推进人才发展体制机制综合改革试点,创新科技人才评价制度,深化职称评定、科技成果转化、科研经费管理等改革。

促进外资稳存量扩增量,拓展外商投资新领域,提升制造业开放水平,深入实施国家服务业扩大开放综合试点。

探索开展跨境电商进口非处方药及医疗器械零售业务试点,推动海关特殊监管区外保税维修、再制造和保税研发等业务试点。

记者观察:上海是全国改革开放排头兵、创新发展先行者。试点是改革开放的重要任务,也是改革开放的重要方法论。试点能否迈开步子、趟出路子,关系到上海“五个中心”建设,也关系到改革开放的成效。在上海开展的很多试点,后来都得到复制推广,服务全国发展大局。新的一年,继续为国家试制度,上海责无旁贷。

策划:杨金志

统筹:何欣荣

记者:郭敬丹、有之炘、王辰阳

海报设计:程思琪